Raccontare l’ineffabile, questo è l’argomento di oggi. Un qualcosa di apparentemente contraddittorio, eppure qualcuno ci è riuscito, ad esempio il giustamente celebre H. P. Lovecraft. Uno dei principali motivi del suo successo è anche questo, la sua capacità di raccontare l’indicibile.

Ma come ci è riuscito? Come si fa a raccontare l’ineffabile? Lo vediamo nell’episodio di oggi e, a tal fine, analizzeremo alcune tecniche utilizzate dal solitario di Providence nei suoi racconti, prendendo in considerazione specifici brani e andando a svelare alcuni “trucchi del mestiere” impiegati da Lovecraft.

Spesso si pensa che queste tecniche si riducano a ripetere a iosa parole come blasfemo e abominevole, a parlare di stregoni, cultisti e libri maledetti ma vedremo che non è così, le cose sono più complesse.

In questo episodio faremo l’analisi del testo di alcune frasi presenti in alcuni racconti di Lovecraft per mettere in luce specifiche tecniche narrative che l’autore ha ripetutamente utilizzato, non solo in quei brani, anche in altri e quindi potrete divertirvi a ritrovarle anche in altri racconti e in altri passaggi.

Ruination

Il punto di partenza per questa analisi è stato il saggio di Graham Harman Weird Realism: Lovecraft and Philosophy. Graham Harman è un filosofo e professore di filosofia al Southern California Institute of Architecture di Los Angeles. Il libro, che si trova solo in inglese, è un saggio di filosofia in cui si analizzano i concetti filosofici fondamentali che stanno alla base dell’opera di Lovecraft. Per portare avanti le sue argomentazioni, Harman si appoggia all’analisi del testo dei racconti scritti da Lovecraft, quindi il libro è in parte un saggio di filosofia (nella prima e nella terza parte) e in parte un saggio di letteratura (nella seconda parte). Quest’ultima parte, dove l’autore fa esclusivamente analisi del testo, si può leggere in maniera indipendente dalle altre due ed è quella che più ci interessa.

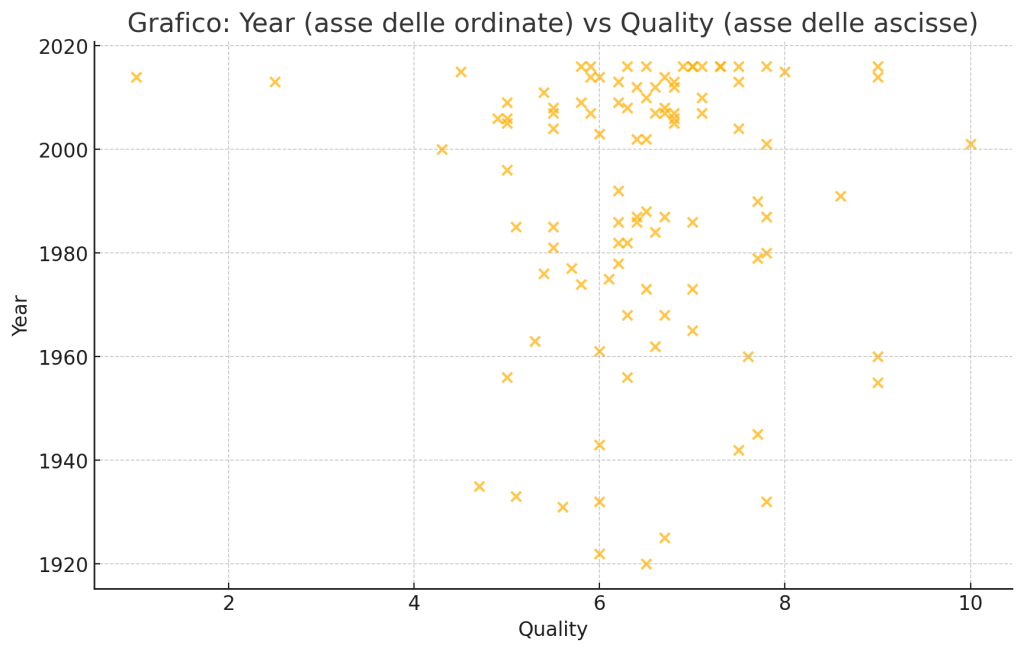

Harman analizza ben 100 brani di Lovecraft nel suo saggio, ma noi qui ne analizzeremo 8, uno dei quali non è tra i 100 di Harman.

Qui riporterò le varie frasi sia in italiano che in inglese e l’analisi si baserà ovviamente sul testo originale. La cosa è inevitabile perché: 1) si lavora sull’originale e 2) alcune traduzioni italiane sono oscene e nella trasposizione si perdono, insieme a interi pezzi di testo, anche le tecniche di cui voglio parlare. Ho notato che in generale Lovecraft perde parecchio in italiano, specie nella traduzione della Newton & Compton, che è stata la prima che ho avuto. Io ho conosciuto Lovecraft con i vecchi volumetti della Newton 100 pagine a 1000 lire, anche perché da liceale all’epoca non è che potessi permettermi molto di più.

Nell’analisi del testo che fa, Harman utilizza un suo metodo che ha chiamato ruination, che potremmo rendere in italiano con «principio di rovinabilità» (qui cito WuMing 1, che ne ha parlato sul sito del collettivo). In che consiste?

La riuscita, la tenuta, l’efficacia della frase di uno scrittore risultano più chiare mostrando che ogni modifica la rovinerebbe. Tutte le frasi di Lovecraft esaminate e rovinate da Harman rivelano una costruzione attenta, tesa a produrre determinati effetti. Le figure retoriche utilizzate sono numerose, ma al servizio di poche grandi strategie testuali. In particolare, Lovecraft produce continuamente divisioni (gaps) nell’apparire di un oggetto, nel manifestarsi di un fenomeno. Ad esempio, separa l’oggetto dalle proprie caratteristiche, per poterlo descrivere e al tempo stesso sabotarne la descrizione, comunicandone la natura perturbante, l’estraneità a tutto quanto siamo abituati a percepire. Vediamo subito un esempio.

The Call of Cthulhu

1. La descrizione di Cthulhu

If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. A pulpy, tentacled head surmounted a grotesque and scaly body with rudimentary wings; but it was the general outline of the whole which made it most shockingly frightful.

Se affermo che la mia immaginazione, alquanto esuberante, produsse le visioni simultanee di una piovra, di un drago e di una caricatura umana, non sarò infedele allo spirito della cosa. Una testa flaccida da polipo, con tentacoli, sormontava un corpo grottesco e squamoso, munito di ali rudimentali; ma era il profilo generale del tutto che lo rendeva sconvolgente e spaventoso in massimo grado.

Harman rovina questa descrizione rendendola letterale e pedestre: «Sembrava un incrocio tra una piovra, un drago e un essere umano», e giustamente conclude che una descrizione del genere non farebbe paura a nessuno. Infatti Lovecraft ne propone una ben diversa: ricorrendo a un periodo ipotetico seguito da una litote (vediamo tra poco cos’è), dice che una simile descrizione non sarebbe infedele allo spirito della cosa (qui inteso come senso, come impressione generica), ma subito specifica che Cthulhu è di più e altro; a impaurire e sconvolgere è, come in gran parte dei racconti lovecraftiani, una qualità complessiva e sfuggente — «the general outline of the whole» — che il linguaggio non può afferrare.

La litote è una figura retorica che consiste nell’attenuare formalmente l’espressione di un giudizio o di un predicato col negare l’idea contraria, ottenendo per lo più l’effetto di rinforzarla sostanzialmente; così, per es., quando si dice che una persona non è un’aquila (per dire che ha intelligenza assai scarsa), o che non è priva d’ingegno (per dire che ha ingegno notevole), che si è avuto un danno non indifferente (cioè abbastanza grave), che un impiegato non brilla per la sua puntualità, ecc.

Analizzando con attenzione il testo precedente si ha un’immagine del Grande Antico che è molto diversa da quella che oggi viene trasmessa nella cultura pop e nerd, che è poi quella che abbiamo un po’ tutti in mente quando pensiamo a Cthulhu. «Il fatto che sulle magliette e nelle illustrazioni fantasy in giro per il mondo Cthulhu sia rappresentato banalmente come un drago con la testa di piovra non è colpa di Lovecraft», scrive Harman. Quell’immagine è un’approssimazione per difetto, è ciò che rimane di Cthulhu senza ciò che lo rende spaventoso.

2. Fuga da R’lyeh

Parker slipped as the other three were plunging frenziedly over endless vistas of green-crusted rock to the boat, and Johansen swears he was swallowed up by an angle of masonry which shouldn’t have been there; an angle which was acute, but behaved as if it were obtuse.

Parker cadde giù, mentre gli altri tre scappavano su distese infinite di rocce incrostate di verde, verso la barca, e Johansen giura di essere stato ingoiato da un angolo di muratura che non avrebbe dovuto trovarsi in quel punto; un angolo che era acuto, ma si comportava come un angolo ottuso.

Anche in questo caso, la frase si rovinerebbe parafrasandola ed evocando un’immagine meno straniante: «Parker fu inghiottito da un angolo in muratura di cui nessuno di noi si era accorto, un angolo più largo di quanto ci fosse sembrato all’inizio». Una schifezza. Lovecraft scrive ben altro: ci infila in testa l’immagine di un angolo acuto e immediatamente ne sabota la visualizzazione. Non solo l’angolo non dovrebbe esserci, ma «si comporta» come tutt’altro angolo! In che senso? Non riusciamo davvero ad averne un’immagine. La separazione di un oggetto dalle sue caratteristiche fisiche giunge qui all’apoteosi.

In questo passaggio scopriamo che persino gli angoli acuti e ottusi devono essere qualcosa oltre e al di sopra delle loro stesse caratteristiche, che sono, rispettivamente, essere minori di 90° o tra 90° e 180°. Sembra esserci uno “spirito” degli angoli acuti che permette loro di restare acuti anche quando si comportano come fossero ottusi.

C’è anche qualcos’altro di inquietante in questo passaggio. In particolare, non è chiaro come il solo fatto di “comportarsi come ottuso” possa permettere a un angolo di “inghiottire” un marinaio incauto. Provate a fare il disegno di un angolo ottuso e vedrete la difficoltà di comprendere intuitivamente ciò che è accaduto.

At the Mountains of Madness

[The effect was that of a Cyclopean city of no architecture known to man or to human imagination, with vast aggregations of night-black masonry embodying monstrous perversions of geometrical laws and attaining the most grotesque extremes of sinister bizarrerie.]

There were truncated cones, sometimes terraced or fluted, surmounted by tall cylindrical shafts here and there bulbously enlarged and often capped with tiers of thinnish scalloped discs; and strange, beetling, table-like constructions suggesting piles of multitudinous rectangular slabs or circular plates or five-pointed stars with each one overlapping the one beneath.

[There were composite cones and pyramids either alone or surmounting cylinders or cubes or flatter truncated cones and pyramids, and occasional needle-like spires in curious clusters of five. All of these febrile structures seemed knit together by tubular bridges crossing from one to the other at various dizzy heights, and the implied scale of the whole was terrifying and oppressive in its sheer giganticism.]

Le parti tra le parentesi quadre sono frasi che precedono o seguono quella oggetto dell’analisi e che ho riportato per far sì che la frase in questione non sia fuori contesto e risulti maggiormente comprensibile.

[L’effetto era quello di una città ciclopica la cui architettura appariva sconosciuta all’uomo ed all’immaginazione umana, con enormi aggregazioni di costruzioni nere come la notte che davano corpo a perversioni mostruose delle leggi geometriche.]

Vi erano dei coni tronchi, talvolta sovrapposti a terrazze scanalate, sormontati da alti comignoli cilindrici, a forma di bulbo e spesso coperti da una serie di dischi dentellati e piuttosto sottili. Strane costruzioni sporgenti e simili a tavole richiamavano alla mente delle masse formate da innumerevoli lastre rettangolari o da lamine circolari di stelle a cinque punte che si sovrapponevano l’una all’altra.

[Vi erano dei coni e delle piramidi composite, isolate oppure che sormontavano dei cilindri, dei cubi o dei coni e piramidi tronche, e guglie simili ad aghi riunite in curiosi grappoli formati da cinque picchi. Tutte queste folli strutture sembravano unite da ponti tubolari che andavano da un lato all’altro a varie altezze vertiginose, e le dimensioni di tutto l’insieme erano terrificanti ed oppressive nel loro gigantismo.]

Questo passaggio combina due principali trucchi stilistici di Lovecraft: (a) l’allusione in profondità e (b) il disordine folle in superficie. Qui lo sforzo principale non è quello di alludere a cose misteriose nascoste nelle profondità al di là del mondo sensoriale e linguistico. Lovecraft ricorre invece alla tecnica opposta ed essenzialmente cubista di affollare la superficie della realtà con numerosi dettagli e descrizioni ingestibili. In questo modo iniziamo a capire che l’oggetto in questione (la città), pur non essendo affatto nascosto o sottratto alla cognizione, è qualcosa che va oltre l’abbondanza totale delle caratteristiche descritte.

Ruination: “Quando pensiamo a una ciclopica città antartica, uniamo solo cinque idee coerenti, con le quali eravamo già a conoscenza: coni tronchi, alti fusti cilindrici, sottili dischi smerlati, costruzioni a forma di tavolo e moltissime lastre rettangolari”.

Il motivo del fallimento in questo caso non è solo perché ognuno di questi elementi necessita di un’ulteriore analisi in ciascuna delle sue sotto-componenti. La ragione più importante è che la città ha un effetto totale non riducibile a una somma di sottounità architettoniche. Detto questo, dobbiamo anche dire che, oltre all’effetto di superficie cubista di troppe immagini che si scontrano e non riescono a combinarsi ordinatamente in un insieme, ognuno degli elementi della descrizione allude di per sé anche all’indescrivibile. Immaginiamo di prendere il brano sopra riportato e di ridurlo brutalmente a quanto segue: “C’erano coni, alberi, dischi, piastre e lastre”. Un tale minimalismo potrebbe essere elegante in un altro contesto, ma questa non è una frase lovecraftiana. Il minimalismo permette solo che ciò che si vede sia ciò che si ottiene (what you see is what you get). Ma per Lovecraft, ciò che si ottiene è sempre molto più di quanto si possa vedere. Da qui l’isteria quasi non visualizzabile di frasi come “coni tronchi, a volte terrazzati o scanalati”, “sottili dischi smerlati” e, soprattutto, “strane costruzioni simili a tavoli che suggeriscono pile di innumerevoli lastre rettangolari”.

The Festival

[Out of the unimaginable blackness beyond the gangrenous glare of that cold flame, out of the tartarean leagues through which that oily river rolled uncanny, unheard, and unsuspected, there flopped rhythmically a horde of tame, trained, hybrid winged things that no sound eye could ever wholly grasp, or sound brain ever wholly remember.]

They were not altogether crows, nor moles, nor buzzards, nor ants, nor vampire bats, nor decomposed human beings; but something I cannot and must not recall.

[Da quell’inimmaginabile oscurità che era al di là del bagliore cancrenoso di quella gelida fiamma, dagli spazi tartarei attraverso i quali l’oleoso fiume scorreva innaturale, inascoltato e insospettato, arrivò zoppicando (svolazzando) ritmicamente un’orda di creature ibride e alate, addomesticate e addestrate, che nessun occhio sano avrebbe mai potuto del tutto percepire, e nessun cervello sano avrebbe mai potuto del tutto serbare nella memoria.]

Non si trattava esattamente di corvi, né di talpe, né di poiane, né di formiche, né pipistrelli vampiro e nemmeno di esseri umani decomposti, ma erano un qualcosa che non posso e non devo ricordare.

In questo brano sono descritti i Byakhee, creature volanti interstellari che servono l’innominabile Hastur. In questa descrizione Lovecraft utilizza in combinazione due tecniche che abbiamo già visto:

- quella utilizzata per descrivere Cthulhu tramite analogie con creature note al narratore e un “general outline of the whole” che è più della somma dei singoli particolari e va oltre questi. Le negazioni (not altogether crows, nor…) indicano che in qualche modo i Byakhee hanno caratteristiche fisiche che, magari a prima vista, possono ricordare i corvi o le talpe ma non sono nulla di tutto ciò: il narratore tenta di descrivere i mostri ricorrendo al proprio bagaglio culturale, che è del tutto approssimativo e inadeguato, dal momento che i Byakhee trascendono questo mondo e le umane conoscenze, in una maniera così sconvolgente che è meglio non ricordarseli. I Byakhee non sono riconducibili a talpe, né a corvi, né a formiche, ecc… Né sono riducibili ad una chimera data dalla somma di questi animali esattamente come Cthulhu non era riducibile alla somma di un drago, di una piovra e di una caricatura umana;

- la tecnica “cubista” utilizzata per descrivere la città degli Antichi (vedi il paragrafo precedente), con tanti dettagli che si affastellano.

The Colour Out of Space

1. Il colore

[They had uncovered what seemed to be the side of a large coloured globule imbedded in the substance.]

The colour, which resembled some of the bands in the meteor’s strange spectrum, was almost impossible to describe; and it was only by analogy that they called it colour at all.

[Its texture was glossy, and upon tapping it appeared to promise both brittleness and hollowness.]

[Avevano messo allo scoperto quello che sembrava il lato di un grande globulo colorato, incastonato nella sostanza ferrosa.]

Il suo colore, che somigliava a una delle bande dello strano spettro del meteorite, era quasi impossibile da descrivere; e fu solo per analogia che lo definirono un colore.

[La superficie era lucida e, al tatto, il globulo sembrava friabile e cavo. Uno dei professori gli assestò una martellata violenta, ed esso esplose con uno schiocco breve ma intenso. Il globulo non emanò nulla, e ogni sua traccia svanì dopo l’esplosione. Lasciò solo uno spazio vuoto, di forma sferica, di circa otto centimetri di diametro, e tutti ritennero probabile che si sarebbero scoperti altri globuli mano a mano che la sostanza del rivestimento si fosse consumata.]

Tre paragrafi prima, i membri della facoltà della Miskatonic University erano arrivati da Arkham per prelevare campioni dallo strano meteorite caduto nel terreno vicino al pozzo della fattoria di Nahum Gardner. I test di laboratorio rivelarono che “al riscaldamento davanti allo spettroscopio mostrava bande brillanti diverse da qualsiasi colore conosciuto dello spettro normale”. L’incidente nella proprietà di Gardner avvenne nel 1880, e quindi la fisica più avanzata del XX secolo, a cui Lovecraft si interessava, è qui sotto attacco addirittura diversi decenni prima di essere formulata.

Il problema non è semplicemente che un certo tipo di materiale produce uno spettro insolito. Al contrario, il colore risultante è impossibile da assimilare allo spettro visibile conosciuto. Infatti, “fu solo per analogia che lo chiamarono colore”, il che sembra più un contorto sofisma medievale che un fenomeno direttamente visibile all’occhio umano. Ecco un’altra sfida impossibile per i registi di Hollywood, poiché non c’è alcun modo concepibile di mettere su pellicola il “colore per analogia”, se non rovinando la descrizione fatta da Lovecraft. Qualcuno a dire il vero ci ha provato a fare un adattamento de Il colore venuto dallo spazio, ad esempio Richard Stanley con l’omonimo film del 2019 con Nicholas Cage; tuttavia il colore del film non rende affatto l’idea, è più un’allucinazione colorata che vedrebbe un hippie sotto acido e il film è derivativo, appozza a mani basse da La cosa di Carpenter.

Lovecraft ci aiuta ad accettare questa idea del colore e del meteorite offrendo alcune caratteristiche secondarie che danno informazioni ma distraggono al tempo stesso. Il colore aveva una consistenza “lucida”. Toccando la sostanza meteoritica, si ha una vaga impressione di “fragilità e di vuoto”. Quando veniva colpita con forza con un martello, “scoppiava con uno schiocco breve ma intenso”, senza lasciare nulla. Ci viene chiesto di immaginare un colore che non è del tutto un colore, che è “quasi impossibile da descrivere” e che di fatto è un colore solo per analogia, qualunque cosa significhi. Di nuovo Lovecraft sta cercando di raccontarci l’ineffabile, ovvero ciò che non può essere raccontato, in questo caso perché al di là dei sensi umani.

Ruination: “Quando pensiamo al meteorite della famiglia Gardner, uniamo solo quattro idee coerenti, lucido, fragile, cavo e di uno strano colore, per mezzo di una sorta di analogia, con la quale eravamo già a conoscenza”.

2. Poi qualcosa colpì le mucche

[The swine began growing grey and brittle and falling to pieces before they died, and their eyes and muzzles developed singular alterations. It was very inexplicable, for they had never been fed from the tainted vegetation.]

Then something struck the cows. Certain areas or sometimes the whole body would be uncannily shrivelled or compressed, and atrocious collapses or disintegrations were common.

[In the last stages—and death was always the result—there would be a greying and turning brittle like that which beset the hogs.]

[I maiali cominciarono a diventare grigi, e a disfarsi prima ancora di morire, mentre occhi e muscoli subivano delle singolari alterazioni. Era ancora più incomprensibile, visto che non erano mai stati nutriti con la vegetazione contaminata.]

Poi qualcosa colpì le mucche. Alcune zone del corpo, se non tutto il corpo, si raggrinzivano o si comprimevano, poi gli animali si indebolivano.

[Nell’ultimo stadio – e la morte era sempre il risultato finale – si ingrigivano e le ossa si sgretolavano, come era accaduto alle pecore.]

Questo brano combina almeno tre tecniche lovecraftiane:

- le disgiunzioni “raggrinzito o compresso”, “collassa o disintegra”. “Inquietantemente raggrinzito o compresso” non significa che in alcuni casi c’è stato raggrinzimento e in altri compressione. Il termine “disgiunzioni” va inteso in senso grammaticale. I due termini di una disgiunzione lovecraftiana non offrono mai una scelta tra l’uno o l’altro, ma rivelano che entrambe le scelte sono espressioni completamente inadeguate di un singolo fenomeno. Ciò che subiscono le mucche non è né raggrinzimento né compressione, ma qualcosa che si trova in una dolorosa terra di nessuno tra i due fenomeni, un qualcosa tanto estraneo all’esperienza normale quanto il colore che non appartiene a nessuna tinta nota. Quanto a “collassi o disintegrazioni”, questi potrebbero sembrare più simili, perché collasso è da intendere come “implosione”. Ruination: “Alcune zone, o talvolta l’intero corpo, si raggrinzivano o si comprimevano in modo inspiegabile, e collassi o disintegrazioni erano comuni”. Abbiamo solo rimosso la parola “atroce” prima di “collassi e disintegrazioni”. Ora c’è uno squilibrio; la frase finale dopo la virgola sembra improvvisamente troppo fredda e clinica. Vediamo animali morire in vari modi su questo pianeta, ma mai per collassi o disintegrazione. L’unico modo in cui la frase può essere resa credibile è che il narratore esprima il proprio disgusto e shock per questo tipo di morte, che è davvero “atroce”.

- gli aggettivi “alla Lovecraft” prima di ogni disgiunzione, che servono per enfatizzare lo stato emotivo: “stranamente” (uncannily), “atroce”. Spesso si pensa che siano tali aggettivi, insieme ai più noti e inflazionati “blasfemo” e “abominevole” a caratterizzare lo stile di Lovecraft, ma si tratta di un’analisi sciatta e superficiale che non prende in esame le singole frasi e il contesto. Come abbiamo visto questi aggettivi compaiono per rafforzare il senso di inquietudine e straniamento che un certo fenomeno produce nel narratore e da soli non garantiscono nulla: fin troppi imitatori di Lovecraft hanno riempito le loro pagine di cose “blasfeme”, “abominevoli”, “inquietanti” e “atroci” riuscendo solo a produrre testi insignificanti di cui oggi non si ricorda nessuno.

- la scelta deliberata delle mucche, che sono tra gli animali domestici più banali. Il bestiame affronterà un destino ancora più terribile in The Dunwich Horror, ma qui il suo ruolo è quello di enfatizzare la diffusione dell’orrore su aree sempre più grandi dell’ambiente locale che precedentemente era confortevole, differenziando ulteriormente la malattia cosmica e mostrando che ci sono anche sintomi specifici delle mucche. Il colore diffonde la sua influenza maligna, ma deve sempre adattarsi alle condizioni particolari dell’ospite che infetta.

The Dunwich Horror

1. Wilbur Whateley

[The thing that lay half-bent on its side in a foetid pool of greenish-yellow ichor and tarry stickiness was almost nine feet tall, and the dog had torn off all the clothing and some of the skin. It was not quite dead, but twitched silently and spasmodically while its chest heaved in monstrous unison with the mad piping of the expectant whippoorwills outside. Bits of shoe-leather and fragments of apparel were scattered about the room, and just inside the window an empty canvas sack lay where it had evidently been thrown. Near the central desk a revolver had fallen, a dented but undischarged cartridge later explaining why it had not been fired. The thing itself, however, crowded out all other images at the time.]

It would be trite and not wholly accurate to say that no human pen could describe it, but one may properly say that it could not be vividly visualised by anyone whose ideas of aspect and contour are too closely bound up with the common life-forms of this planet and of the three known dimensions.

[It was partly human, beyond a doubt, with very man-like hands and head, and the goatish, chinless face had the stamp of the Whateleys upon it. But the torso and lower parts of the body were teratologically fabulous, so that only generous clothing could ever have enabled it to walk on earth unchallenged or uneradicated.]

La cosa, però, in quel momento distoglieva l’attenzione da ogni altra immagine. Sarebbe banale e non del tutto esatto dire che nessuna penna umana potrebbe descriverla, però si può dire correttamente che non potrebbe essere visualizzata in modo troppo vivido da nessuno le cui idee relative all’aspetto e alla figura sono troppo legate alle comuni forme di vita di questo pianeta e delle tre dimensioni conosciute.

[Era parzialmente umana, al di là di ogni dubbio, con delle mani e una testa affatto antropomorfe, e il volto caprino, dal mento sfuggente, portava impresso chiaramente il marchio dei Whateley. Ma il torso e le parti inferiori del corpo erano una mostruosità teratologica, tanto che solo un abbondante abbigliamento poteva averle permesso di camminare sulla faccia della terra senza venire fermata ed eliminata.]

Quello che viene descritto in questo passo è il corpo morto di Wilbur dopo essere stato ucciso dal cane da guardia che lo aveva sempre odiato. Non più protetto dai vestiti, il corpo è ripugnante nella sua stranezza.

Si potrebbe rovinare completamente il brano sostituendo l’intero passaggio con: “Nessuna penna umana potrebbe descriverlo”. Questo non solo sarebbe un blando cliché letterario, ma non ci darebbe nemmeno alcuna indicazione o allusione sul modo specifico in cui il cadavere resiste alla descrizione. Invece Lovecraft tiene il cliché a distanza, definendolo banale e non del tutto accurato, mentre si sofferma il più vicino possibile al limite dell’indescrivibilità.

La parte conclusiva del brano è deliziosamente ridicola: “non potrebbe essere visualizzata vividamente da nessuno le cui idee di aspetto e contorno siano troppo strettamente legate alle forme di vita comuni di questo pianeta e delle tre dimensioni conosciute”. Oh, se solo le mie idee di aspetto e contorno non fossero così strettamente legate alle forme di vita comuni e alle tre dimensioni conosciute!

Dopo questa allusione a un indicibile “profilo generale” del corpo, Lovecraft passa alla sua seconda tecnica “cubista”, già vista in Le montagne della follia, moltiplicando un numero assurdo di caratteristiche concrete quasi impossibili da unificare in un’unica entità: “il dorso era pezzato con sfumature gialle e nere, e suggeriva vagamente il rivestimento squamoso di certi serpenti”; “dall’addome sporgevano flosci una ventina di lunghi tentacoli grigio-verdi con bocche rosse succhianti. La loro disposizione era strana e sembrava seguire le simmetrie di una geometria cosmica sconosciuta alla Terra o al sistema solare”; “gli arti… terminavano con cuscinetti venati e rigidi che non erano né zoccoli né artigli”; “quando la cosa respirava, la coda e i tentacoli cambiavano ritmicamente colore, come per una causa circolatoria normale al lato non umano della sua stirpe”. Sebbene non sia esattamente al di là del potere della vista, la mole di queste immagini travolge l’immaginazione del lettore e sarebbe necessario un artista paziente per raffigurare un corpo del genere con un grado di accuratezza anche minimo.

2. I suoni emessi dal fratello di Wilbur

[Without warning came those deep, cracked, raucous vocal sounds which will never leave the memory of the stricken group who heard them. Not from any human throat were they born, for the organs of man can yield no such acoustic perversions. Rather would one have said they came from the pit itself, had not their source been so unmistakably the altar-stone on the peak.]

It is almost erroneous to call them sounds at all, since so much of their ghastly, infra-bass timbre spoke to dim seats of consciousness and terror far subtler than the ear; yet one must do so, since their form was indisputably though vaguely that of half-articulate words.

[They were loud—loud as the rumblings and the thunder above which they echoed—yet did they come from no visible being. And because imagination might suggest a conjectural source in the world of non-visible beings, the huddled crowd at the mountain’s base huddled still closer, and winced as if in expectation of a blow.]

[Poi, senza preavviso, giunsero quei suoni profondi, rotti, rauchi, il cui ricordo non abbandonerà mai il gruppo che, terrorizzato, li udì. Non uscivano da una gola umana, poiché le corde vocali dell’uomo non possono emettere tali perversioni acustiche. Si sarebbe detto piuttosto che provenissero dall’abisso stesso, se la loro fonte non fosse stata in maniera così indubitabile la pietra a forma d’altare sulla vetta.]

È quasi sbagliato anche definirli suoni, poiché il loro timbro orripilante, molto basso, si rivolgeva a oscure sedi di coscienza e di terrore, molto più sottili dell’orecchio.

Comunque, bisogna chiamarli così, perché la loro forma era indubbiamente, seppur vagamente, quella di parole semiarticolate.

[Erano forti, come i borbottii ed i tuoni al di sopra dei quali echeggiarono, ma non provenivano da alcun essere visibile. E, poiché l’immaginazione poteva far congetturare che la loro fonte si trovasse nel mondo degli esseri invisibili, la folla assiepata ai piedi del monte si strinse insieme ancora di più, strizzando gli occhi, come attendendosi un colpo.]

Avendo già incontrato un tipo di colore che è un colore “solo per analogia”, ora ci troviamo di fronte a suoni che hanno una qualità altrettanto sfuggente. Come il colore venuto dallo spazio, i suoni provenienti dalla cima della montagna non sfuggono ai sensi umani. Sono perfettamente accessibili a noi, ma sono in qualche modo sufficientemente inquietanti da non essere facilmente afferrati o categorizzati come un suono in senso normale.

La descrizione non è del tutto negativa: la vecchia manovra “non descrivibile da nessuna penna umana” era già stata liquidata da Lovecraft come banale, e lo intendeva davvero. Invece, Lovecraft ci dà sempre qualche indicazione su dove cercare la realtà sfuggente, anche se sminuisce le sue stesse descrizioni. La frase “timbro infra-basso” è uno di questi esempi. Qui ci viene detto che stiamo cercando un suono da qualche parte nella gamma dei bassi, ma siamo anche avvertiti in anticipo che non è proprio basso. Piuttosto, è “infra-basso”, come se superasse la normale gamma acustica dell’orecchio umano. Il termine “timbro infra-basso” mi ha fatto pensare ai bassi dei subwoofer che si usano nei concerti e ai festival di elettronica, che si sentono nelle ossa più che nelle orecchie.

L’aggiunta dell’aggettivo “orribile” (ghastly) riferito al suono è una tattica a cui Lovecraft ricorre spesso (ecco il motivo di aggettivi come orrendo, blasfemo, abominevole, ecc…); l’autore non può rendere credibile un suono “silenzioso” senza condividere la nostra iniziale incredulità sulla sua esistenza, e dicendoci che è “orribile” (ghastly) ci rassicura che la sua stessa reazione di incredulità rispecchia la nostra. E inoltre, il suono parla “a oscuri luoghi di coscienza e terrore molto più sottili dell’orecchio”, sensi primitivi che potremmo non aver nemmeno saputo di possedere. Nonostante il carattere altamente primitivo dei suoni, essi assumono la forma di parole. Eppure anche questo è un po’ dubbio, poiché sono parole “indubbiamente seppur vagamente”, un meraviglioso abbinamento di avverbi che normalmente non viaggiano insieme.

Conclusione

Se siete arrivati a leggere fin qui avrete probabilmente notato due cose:

- le traduzioni in italiano dei racconti di Lovecraft è davvero atroce e inadeguata, almeno nelle edizioni che ho io (Newton e Fanucci); non solo non colgono le tecniche impiegate dall’autore ma spesso saltano a piè pari intere frasi e pezzi di testo.

- eccetto che per quella di copertina, non ho inserito immagini nell’articolo, come invece faccio di solito. La scelta è voluta e penso ne capiate il motivo.